| Judul |

|---|

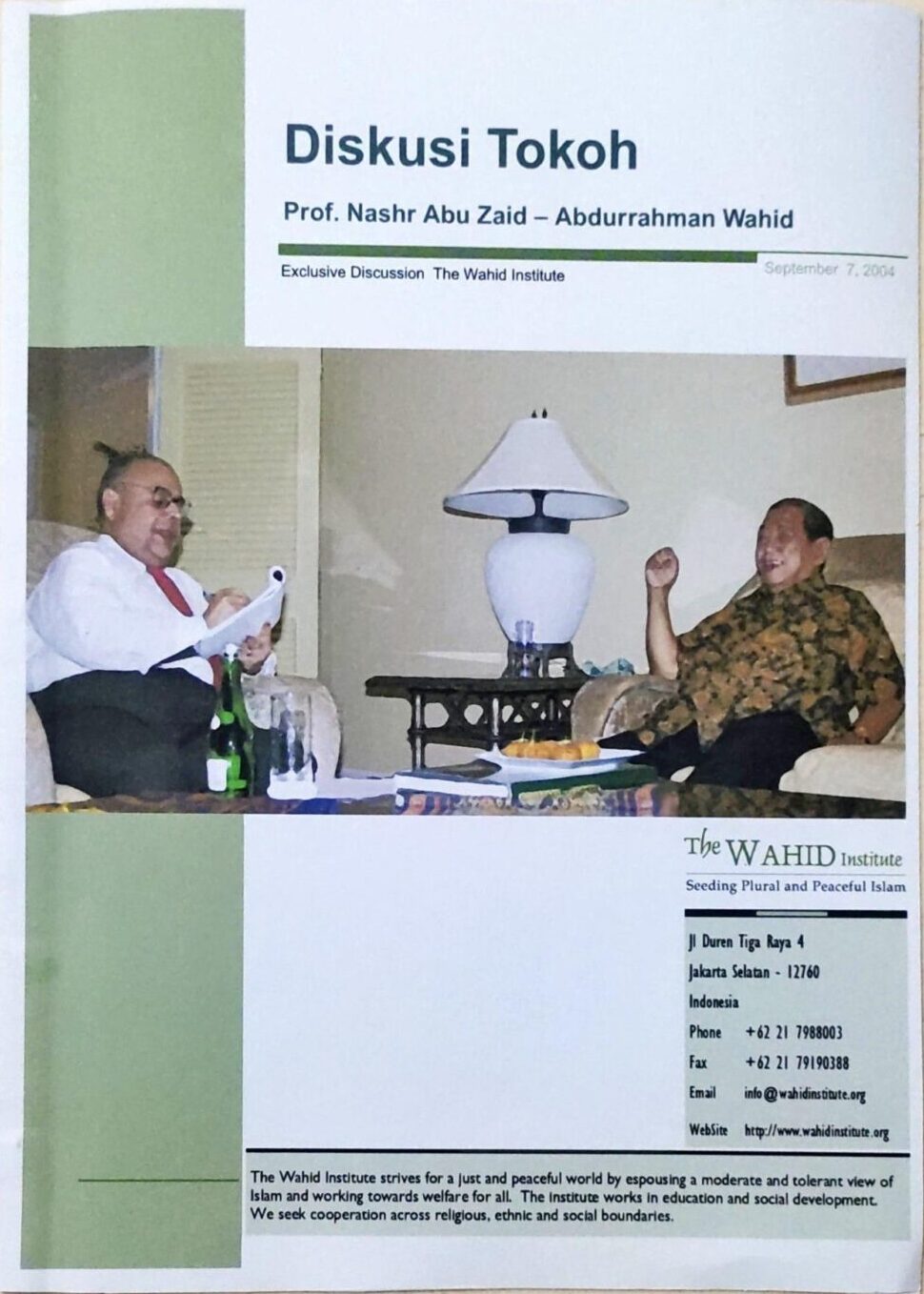

| Diskusi Tokoh Prof. Nashr Abu Zaid – Abdurrahman Wahid |

| Penulis |

| Abdurrahman Wahid |

| Penerjemah |

| Ulil Albab |

| Penerbit |

| The Wahid Institute, Jakarta Selatan, 2004 |

| Kategori |

| 1B Rekaman Proses, Judul Buku, Karya Tulis Gus Dur |

| Arsip Tahun |

| 2004 |

Judul Tulisan

Sinopsis

Diskusi antara Gus Dur dengan Prof Nashr Hamid Abu Zaid kalau di era sekarang sudah menjadi semacam podcast. Di sela-sela kunjungannya ke Indonesia, Nashr Hamid menyempatkan bertemu dengan Gus Dur. Pada waktu itu beliau ikut menghadiri undangan peresmian “The Wahid Institute” (yang sekarang sudah berubah nama menjadi Wahid Foundation).

Nashr Hamid adalah seorang intelektual asal Mesir. Ia sempat mengasingkan diri ke Belanda karena fatwa murtad kepadanya dari ulama Mesir. Pemikirannya dianggap kontroversial. Menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan hermeneutika. Ia lalu terbang ke Belanda dan mengajar di Universitas Leiden hingga menjelang paripurna.

Di Universitas Islam Negeri, khususnya yang mengkaji ilmu al-Qur’an, namanya tidaklah asing. Pemikirannya yang dianggap kontroversial itu justru malah banyak dikaji. Pertemuannya dengan Gus Dur waktu itu (2004), Nashr Hamid mendiskusikan banyak hal. Mulai dari tema demokratisasi dan kebebasan berpendapat, pemimpin perempuan, poligami, tradisi Islam di Indonesia, tafsir al-Qur’an, hingga Nahdlatul Ulama.

Gus Dur bercerita kepada Nashr tentang tulisannya di Harian Kompas, saat itu Gus Dur mengusulkan untuk pemilu ulang. Bagi banyak orang, idenya itu dianggap gila. Namun bagi Gus Dur, berbeda antara kegilaan dan keberanian politis.

Gus Dur juga mengomentari praktik poligami, bahwa kita ini hidup di Indonesia, bukan negara Islam, jadi perlu merumuskan kembali hukum yang sesuai konteks Indonesia. Segala perundangan yang ditetapkan harus mengacu pada konstitusi, sebagai landasan paling tinggi.

Satu contoh poligami. Menurut Gus Dur, ayat tentang poligami itu bukan perintah, namun “pengandaian”, karena dalam redaksinya menyatakan “jika”. Dan yang perlu dilihat adalah konteks ayat tersebut berbicara tentang anak yatim yang dikhawatirkan menjadi obyek ketidakadilan. Yang paling penting lagi dalam ayat tersebut, perumusan standart keadilan itu yang berhak menentukan adalah dari sisi perempuan, bukan laki-laki.

Ketika ditanya oleh Nashr Hamid tentang jam’iyyah Nahdlatul Ulama dan pemikirannya. Gus Dur menjawab, bahwa orang-orang NU dalam memahami ajaran Islam mengacu pada kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa al’addah muhakkamah (adat istiadat itu bisa dijadikan acuan sebagai menentukan hukum). Dengan catatan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan syari’at.

Gus Dur lalu mencontohkan, sikap menghormati ulama, tradisi membaca dan mempelajari kitab-kitab klasik, dan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk juga dalam mendekati Islam. Ada dua kelompok di sini. Pertama ada yang melihat Islam sebagai sebuah lembaga (institusi). Kedua, memandang Islam sebagai ajaran substansial. Dan NU termasuk golongan yang kedua. Melihat Islam secara substansif, lebih kepada nilai-nilai dan ajarannya.

Hal itu berbeda dengan yang terjadi di negeri Timur Tengah yang tergabung pada Ikhwanul Muslimin. Mereka berpandangan bahwa adanya lembaga (formal) merupakan suatu keharusan dan penting peranannya.

Selain tema-tema serius, Gus Dur juga bercerita pengalamannya selama belajar di Mesir, menyebutkan beberapa nama gurunya di Universitas Al-Azhar yang cukup familiar di telinga Nashr Hamid.

Membaca transkrip dari diskusi beliau berdua seakan kita terhanyut dengan pemikiran yang begitu luas dan mendalam tentang wawasan keislaman. Obrolan yang hangat dan sesekali disertai canda dan tawa itu tak terasa begitu lama hingga ditunggu oleh para tamu.