Dialog Tantangan Kepemimpinan Islam 3: Penciutan Bidang Kegiatan Tidak Perlu Disesali

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

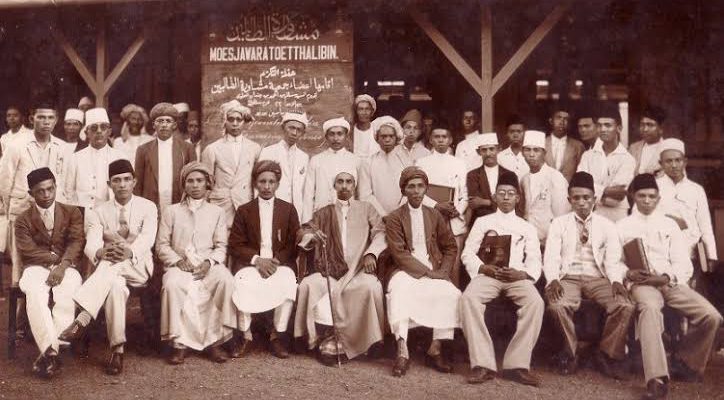

Setelah melihat kemelut kepemimpinan umat dari berbagai sudut pandangan, perspektif kesejarahan akan melengkapi gambaran kita tentang keadaan kepemimpinan itu sendiri dalam alam Indonesia pada masa modern ini. Yang dimaksudkan dengan masa modern ini adalah masa setelah terjadinya pengorganisasian umat dalam berbagai perkumpulan dan gerakan pada abad ini. Kurun waktu yang diliput adalah sejak masa kelahiran Sarikat Dagang Islam (SDI) di tangan H. Samanhudi dan kawan-kawan hingga sekarang, masa kematangan Orde Baru (late New Order era).

Tampaknya, kepemimpinan umat dalam masa hampir sembilan dasawarsa itu, dalam pola pengorganisasian dan sebagainya, hampir tidak mengalami perbaikan berarti. Pola pemikiran kepemimpinan semenjak tiga-empat dasawarsa terakhir ini terasa malah lebih rancu daripada masa-masa sebelumnya. SDI meletakkan diri sebagai gerakan ekonomi dan kultural, dipimpin dan dimotori oleh para pengusaha. Sarikat Islam (SI) sejak lahir sudah langsung menapak titian politik, dan baru dua dasawarsa terakhir ini “menghindari” keterlibatan langsung dengan dunia politik. Itu pun dengan kehilangan hampir seluruh perangkat kegiatan nonpolitisnya, dalam bentuk masjid dan lembaga-lembaga pendidikan. Posisinya sudah menjadi seperti political action committee (PAC, komite aksi politik) yang berfungsi hanya mendukung partai politik di AS. Dalam kasus SI, ia menjadi pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

NU dan Muhammadiyah, yang notabene sama-sama menitipkan aspirasi politik dalam Masyumi (1946-1952), kemudian berpisah jalan selama tiga dasawarsa karena NU menjadi partai politik sendiri, namun akhirnya bertemu lagi di bidang sosial, budaya, dan pendidikan dalam dasawarsa terakhir ini. Pola kepemimpinan keduanya juga tetap tidak berkembang, dalam artian masih belum mampu menciptakan cara kerja sistematis antara perkembangan bidang kegiatan yang ditangani keduanya. Akibatnya, kecenderungan politik masih tetap memperoleh porsi terlalu besar dari perhatian kedua organisasi besar itu.

Demikian banyak organisasi Islam yang berperan sebagai PAC yang mendukung Golkar, dari MDI Golkar dan GUPPI hingga organisasi berlingkup lokal seperti Matla’ul Anwar sehingga hampir-hampir tidak berfungsi multisektoral secara baik. Beberapa organisasi kedaerahan yang kuat, seperti PISA (Persatuan Islam Seluruh Aceh), di Aceh dan PUI (Persatuan Umat Islam) di Jawa Barat, ternyata disibukkan oleh upaya menahan diri agar tidak menjadi ajang perebutan antara para anggota yang berada di Golkar dan PPP Yang sudah selesai “peng-Golkar-annya”, seperti PUI dan Matla’ul Anwar, jelas bahwa basis keanggotaannya lalu menyempit, dan dengan sendirinya kemampuan untuk memperluas jumlah anggota juga mengecil.

Namun, secara keseluruhan gambaran tentang organisasi-organisasi Islam di negeri ini bukanlah peranan negatif dari entitas yang semakin menyusut jangkauannya dalam kehidupan bangsa. Yang terjadi justru kian menonjolnya peranan organisasi-organisasi Islam dalam berbagai jenis kegiatan. Muhammadiyah semakin menampakkan diri dalam pendidikan tersier (perguruan tinggi). NU semakin kukuh dalam penggalangan massa dan solidaritas sosial. Tiap-tiap organisasi Islam mengembangkan kemampuan spesifiknya secara intensif. Jelas ini bukanlah gambaran kegagalan melaksanakan peranan historis, melainkan penyempitan peranan. Bukan tergusurnya organisasi Islam dari panggung kehidupan bangsa, melainkan pembagian peranan dalam bidang-bidang yang serbaterbagi.

Apakah hikmah yang dapat diambil dari perkembangan menyempitnya bidang-bidang garapan berbagai organisasi Islam itu? Selain berkembangnya spesialisasi di kalangan organisasi Islam, sebuah perkembangan lain akan muncul: profesionalisasi kegiatan umat Islam di Indonesia. Kegiatan pendidikan (apalagi pendidikan tinggi) ataupun pengembangan solidaritas sosial yang kuat memerlukan profesionalisme bertingkat tinggi. Jika ini dapat dipelihara dengan baik, pada waktu ada kemampuan mengembangkan bidang-bidang baru di kemudian hari telah ada pula kepemimpinan di organisasi Islam masing-masing yang memiliki profesionalisme bertingkat tinggi. Dengan ungkapan lain, penyempitan bidang kegiatan di tiap-tiap organisasi Islam pada masa ini harus dilihat sebagai upaya konsolidasi kepemimpinan dalam lingkup intern, guna memungkinkan pengembangan profesionalisme yang diperlukan dalam pemekaran kembali bidang kegiatan pada masa datang.

Dengan demikian, penciutan bidang kegiatan itu tidak harus disesali, seperti tampak dari keprihatinan sebagian pihak yang melihat menurunnya jumlah ulama fiqih di lingkungan Muhammadiyah atau penguasaan “pemimpin solidaritas massal” saat ini di kalangan NU. Dipimpin oleh para pengelola yang lebih berfungsi manajerial daripada yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan Islam, Muhammadiyah akan mampu mencetak kader-kader “ulama konvensional” pada masa depan. Sekarang pun, hal itu sudah mulai tampak, seperti munculnya tokoh-tokoh seperti Peunnoh Dali dan sejenis di lingkungan IAIN. Dengan pemunculan kembali para pemimpin bercorak “ulama konvensional” di kemudian hari, Muhammadiyah juga akan mampu mengembangkan basis massanya sendiri pada saat yang tepat.

Hal yang sama juga terjadi di NU. Kepemimpinan tokoh-tokoh “pencipta solidaritas” (solidarity makers), untuk mrminjam istilah studi kesejarahan bangsa kita pada tahun-tahun lima puluhan, akan terasa kebutuhan mengembangkan tenaga-tenaga profesional guna menyalurkan aktivitas jamaah yang sudah tergugah, untuk memasuki bidang bidang-bidang kegiatan yang baru. Dengan kata lain, para pemimpin bercorak “solidaritas massa” yang sekarang mendominasi kepemimpinan dalam NU, pada waktunya nanti harus berbagi tempat dengan pemimpin-pemimpin baru yang lebih bercorak kompetensi teknis. Sekarang pun sudah mulai tampak, dengan masuknya orang-orang seperti Fahmi Syaifuddin, Rozy Munir, dan Muhammad Tohir dalam kepemimpinan NU baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lambang dari perkembangan menyempitnya bidang kegiatan pada masa kini, untuk dimekarkan kembali pada masa depan, adalah fenomena munculnya gerakan kaum muda masjid. Sebagai penuntut ilmu yang sedang berusaha menguasai kompetensi teknis di bidang masing-masing, para aktivis gerakan itu mengembangkan minat hanya di bidang sempit belaka pada tahun-tahun tujuh puluhan. Mereka melakukan dialog tidak berkeputusan tentang wawasan keagamaan yang harus dimiliki, dan pelayanan sesama kaum muda untuk menguasai (secara teknis) bidang kegiatan masing-masing. Namun, lambat laun wawasan kegiatan mereka pun semakin berkembang. Ada yang memasuki bidang sosio-ekonomis, seperti kelompok Teknosa dari mantan tokoh-tokoh aktivis Masjid Salman di ITB, dan berbagai bidang kegiatan lain.

Perkembangan yang sangat menarik itu harus mampu dikelola oleh para pemimpin umat Islam, dengan mengaca ke masa lampau. Salah satu warisan para pendahulu pada masa lampau adalah kemampuan berpegang pada orientasi yang sama: pencerahan dan pencerdasan umat. Melalui sistem pendidikan sekolah semata (Muhammadiyah) hingga pesantren (NU) maupun majelis taklim (seperti perguruan Assyafi’iyah dan Attahiriyah), para pemimpin Islam masa lampau memusatkan perhatian pada proses pemintaran umat itu. Pada proses pemintaran umat tersebut dapat diambahkan sebuah orientasi lain yang sama-sama bercorak emansipatif, yakni pemberian peluang yang sama untuk maju, baik bagi Muslim pria maupun wanita.

Pola pengembangan emansipasi dan pemintaran umat inilah yang sebenarnya merupakan pendorong utama bagi kuatnya momentum kesadaran beragama yang sangat jelas di kalangan umat Islam pada masa ini. Momentum itu pula yang lebih memperluas jangkauan kepemimpinan umat Islam masa depan. Pemenuhan kebutuhan pemekaran basis kepemimpinan masing-masing, akan sangat bergantung realisasinya pada terpeliharanya momentum kesadaran beragama yang kuat, yang ditimbulkan oleh semangat pencerdasan dan emansipasi itu. Kepemimpinan NU yang ingin menggapai kompetensi profesional berderajat tinggi, kepemimpinan Muhammadiyah yang ingin “kembali ke Kauman” dalam bentuk ulama konvensional, dan kepemimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang ingin memadukan intelektualisme dan basis massa yang luas, semua itu harus memperhatikan kelangsungan upaya pencerdasan dan emansipasi tersebut untuk memungkinkan terwujudnya keinginan itu sendiri.

Dengan demikian, menjadi nyata bagi kita bahwa peranan kepemimpinan umat Islam pada masa ini, dengan segala macam kegalauan dan kemelutnya, masih bertumpu pada sendi yang sehat: gagasan kemajuan (idea of progress, fikrah al-taqaddum). Adanya kenyataan ini memberikan kepada kita optimisme yang cukup untuk menjadi dorongan bagi upaya perbaikan keadaan umat Islam, dan saat ini ke arah masa depan. Cukup positif watak peranan historis kepemimpinan umat yang ada sekarang, bukan?