Bercermin dari Para Pemimpin

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

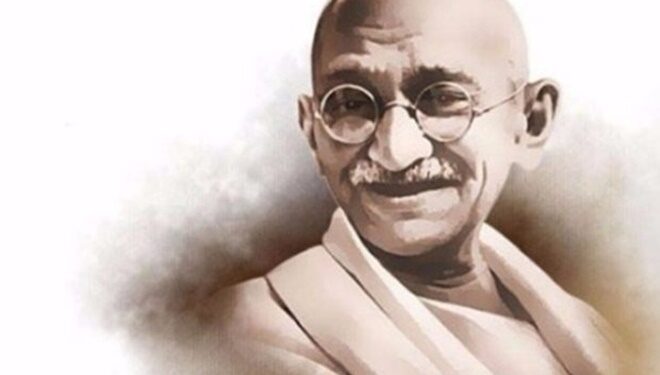

Para pemimpin India memang bermacam ragamnya, ada yang seperti Mahatma Gandhi, yang tidak tahan tinggal di istana, memilih tinggal di rumah biasa dan mengenakan kain pembalut tubuh tenunan sendiri. Hasilnya hanya kain yang dibebatkan tubuh tanpa dijahit lebih dahulu. Itu pun ia masih dibunuh orang, karena dianggap masih memiliki karisma besar dan membahayakan paham-paham tertentu.

Ada juga yang menjadi seperti Jawaharal Nehru. Walaupun dalam banyak hal ia sependapat dengan Mahatma Gandhi, tetapi dia telah mengenakan saluar (celana sepanjang kaki) dan memakai baju mantel dari kain putih yang tebal. Semuanya serba sederhana, walaupun ia masih meminta mengenakan sekuntum kembang mawar setiap hari pada dadanya di sebelah kanan. Bukankah ini sebuah kemewahan yang harus dibayar rakyat?

***

Di samping kedua tokoh tersebut, ada tokoh pemikir dan pemimpin yang sangat disegani, Wakhiduddin Khan. Penulis sendiri berkesempatan bertemu secara pribadi dengan tokoh ini ketika menghadiri Pertemuan Doa untuk perdamaian di kota Roma tahun 1976. Tokoh yang terakhir ini datang bersama anaknya. Pakaiannya sangat sederhana, yaitu hanya kain pembalut tubuh yang menutupi kepala dan badannya. Bajunya sesuai dengan reputasinya, tinggalnya di sebelah barat kota New Delhi, memimpin sebuah Badan Dakwah dan Penerbitan yang berusaha membawa sikap Islam moderat. Dalam usia 70-an tahun, ia menunjukkan pada kaum muslimin India, mereka merasa tidak harus marah dalam kasus Mesjid Babri (Babri Mosque) di negara bagian Punjab.

Kalau kaum Hindu militan merusak dan membakar mesjid itu, serta menggantikannya dengan sebuah kuil Hindu yang memuja Rama, hal itu tak usah diherankan. Bukankah dahulunya umat Islam merusak kuil yang ada di tempat itu dan menggantikannya dengan Mesjid Babri? Dengan kata lain, Wakhiduddin Khan mencoba melerai keadaan dengan menunjukkan kejadian kesejarahan di tempat itu, yang sudah berselang ratusan tahun? Bukankah dengan pengetahuan seperti itu, kaum muslimin lalu menjadi lebih sabar dalam sikap dan reaksi? Ternyata, lelaki lanjut usia yang waktu itu menderita penyakit batuk justru mengajari orang Islam untuk bersikap realistis.

Manakah yang baik antara ajakan untuk marah dalam kasus Mesjid Babri seperti dikumandangkan kebanyakan dai dan pemimpin muslim India ataukah ajakan Wakhiduddin Khan yang moderat? Kita tidak pernah tahu karena sejarah belum berakhir dan sedang dibuat.

***

Orang kedua yang penulis temui adalah Asghar Ali Engineer, yang datang dari negara bagian Bombay. Penulis bertemu dengannya pada sebuah pertemuan di Pulau Penang. Dalam pertemuan itu ia menyampaikan paper, seperti halnya penulis, namun judul paper-nya sangat menarik: Islamic State and The Secular State. Dalam paper ini, ia menganggap tujuan berdirinya negara Islam sudah penuhi oleh gagasan negara modern yang bersifat sekuler. Dasar dari pendapatnya itu sederhana saja, yaitu persamaan tujuan antara negara sekuler dan negara Islam– sama-sama melindungi hak-hak pribadi para warga negaranya.

Kalau jalan pikiran ini dikuti dengan konsekuen, yang menjadi ukuran satu-satunya baik bagi negara Islam maupun bagi negara sekuler adalah kesejahteraan warga negara secara perorangan. Selainnya itu, hanyalah bentuk luar yang dapat saja diubah oleh rakyat melalui lembaga perwakilan mereka.

Jika hal ini diberlakukan di negeri kita, maka negara kita berdasarkan Pancasila sudah satu yang tujuan dengan negara Islam. Ini tentu tidak akan dapat diterima oleh berbagai gerakan Islam di negeri ini yang menginginkan berdirinya negara Islam. Baik itu orang yang tulus pada gagasan tersebut maupun yang hanya ingin menumpanginya untuk sampai pada kekuasaan. Asghar Ali Engineer sudah memutuskan bahwa mereka yang menginginkan negara Islam dari golongan kedua ini, tampaknya tidak memberikan tempat lagi kepada golongan pertama.

Pendapat ini jelas bukanlah pendapat seluruh masyarakat muslim di India. Bahkan mungkin pendapat minoritas yang diikuti ratusan ribu orang saja di tengah-tengah masyarakat minoritas India (kaum muslim) yang berjumlah 120 juta jiwa. Tetapi bagaimanapun, pendapat ini penting dan patut diperhatikan. Pendapat yang mempertahankan status quo, antara lain diikuti oleh pesantren Deopand di Lucknow. Perguruan ini menghasilkan tokoh-tokoh status quoits yang jelas tidak sejalan dengan pendapat mayoritas bangsa yang menghendaki negara sekuler.

Pertanyaan klasik muncul dalam hal ini: manakah yang menang antara penjaga status quo yang saat ini mayoritas penduduk dalam jangka panjang, apabila dihadapkan dengan mereka yang ingin mengubah status quo dan berjalan bersama sejarah? Pertanyaan ini dapat kita temukan di mana-mana di dunia Islam, termasuk di negeri kita. Akankah Islam di Indonesia dapat menetapkan hukum melalui perwakilan rakyat, yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, ataukah justru proses pembuatan hukum Islam itu sendiri yang berubah?

Artinya, bukankah hukum Islam di Indonesia harus memperhitungkan kebutuhan negara Pancasila yang bervisi aneka ragam? Dengan kata lain, haruskah DPR menetapkan undang-undang yang sesuai dengan syariah Islam, ataukah syariah justru memiliki kemerdekaan mengembangkan wawasan dan visinya sendiri dengan adanya perkembangan zaman.

***

Pengalaman di India, orang seperti Wakhiduddin Khan jelas memberikan penilikan yang berharga kepada kita. Ini tidak hanya terjadi di India, bahkan lebih-lebih lagi di Eropa Barat dan negeri-negeri lain yang memiliki minoritas Islam cukup besar. Mungkinkah di tempat-tempat lain itu muncul beberapa orang Wakhiduddin Khan dalam bidang yang bermacam-macam?

Di Perancis umpamanya, kita lihat munculnya Al-Mutanabbi, yang mencoba menyatukan antara lagu-lagu Arab dengan disko Barat. Muhammed Arkoun di Paris mencoba menggabungkan antara filsafat Islam dan filsafat Barat, dengan mengemukakan filsafat Islam dengan menggunakan semiotika filsafat modern. Belum lagi beberapa sutradara muslim yang berasal dari Aljazair yang mencoba mengemukakan tema-tema Barat dalam film-film mereka. Walhasil kebangkitan budaya dengan menggunakan bentuk-bentuk Barat sedang dicobakan di Perancis oleh para seniman yang berasal dari negeri Arab.

Belum lagi Fadima (mungkin aslinya Fatimah), seorang generasi muda Eropa, yang mengajukan sebuah pertanyaan: sebagai generasi muda Eropa pantaskah kita meniru budaya nenek moyang mereka dari negeri asal mereka? Bukankah akan lebih produktif untuk menampilkan identitas baru Islam yang tidak sama dengan identitas orang tua kita, tetapi juga tidak sama dengan identitas Barat? Mungkinkah kita menampilkan identias baru muslim di tengah-tengah masyarakat yang sudah komersial?

Pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata adalah sambungan belaka dari pertanyaan yang diajukan Abdul Wakhid Khan dari India: haruskah orang Islam mempertahankan apa yang mereka miliki, dan bukan mengembangkannya?