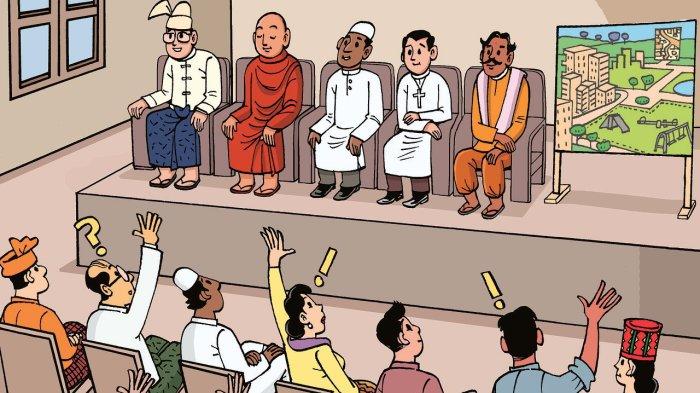

Dialog, Musyawarah, Ataukah Kongkow?

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Dalam sebuah acara konsultasi dengan sejumlah pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, ditanyakan pendapat penulis tentang dialog antara agama yang telah bertahu-tahun berjalan di tanah air kita. Penulis menjawab, bahwa masih harus dilakukan pengkajian seksama terhadap hasil-hasilnya. Dipihak kaum muslimin, kebutuhan untuk berdialog hanya terasa di tingkat atas, yaitu pada level nasional di Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Mereka menumbuhkan kejelasan tentang bagaimana hubungan antara kaum muslimin dan para pemeluk agama-agama lain harus dilakukan. Kebutuhan itu timbul dari kenyataan akan masih bersimpang-siurnya sikap kaum muslimin sendiri, dari mereka yang sama sekali belum mau berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam soal-soal keagamaan, hingga kepada yang telah sepenuhnya menerima kenyataan akan pluralitas kehidupan beragama di negeri ini, dengan segenap implikasinya.

Sebaliknya, di tingkat bawah kebutuhan seperti itu belum terasa, setidak-tidaknya belum dicernakan secara luas. Lingkungan awam dan para agamawan pada tingkat “lapangan” masih terpukau oleh manifestasi diri sendiri, hingga belum melihat kebutuhan untuk merumuskan tata pergaulan dengan para pemeluk agama-agama lain.

Manifestasi diri sendiri itu masih berupa kesibukan luar biasa di bidang ritus-ritus keagamaan, sehingga sedikit sekali tersisa peluang untuk melakukan renungan kontemplatif. Entah berupa penerangan agama bagi rakyat awam, pendidikan agama bagi para calon agamawan maupun forum-forum organisatoris untuk melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, kesemua kegiatan masih ditujukan kepada konsolidasi eksistensi agama Islam di bumi Nusantara ini.

Bahwa kehidupan beragama, seharusnya dikembangkan dalam kerangka membina kahidupan baru di negeri yang sedang membangun ini, masih belum menjadi kesadaran luas di kalangan kaum muslimin di “tingkat bawah” Dengan sendirinya, irama kehidupan beragama seperti itu tidak memberikan peluang bagi berkembangnya gagasan untuk berbincang-bincang dengan pihak lain.

Tidak Menyentuh Soal Dasar.

Sebaliknya, pada pihak agama-agama lain (terutama kalangan kaum Nasrani), persoalannya justru berkebalikan dengan keadaan di atas. Di tingkat bawah, para agamawan dan kaum awam mereka telah merasakan kebutuhan cukup besar untuk berkomunikasi dengan kaum muslimin, setidak-tidaknya di wilayah dimana mereka merupakan di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin.

Kebutuhan itu timbul dan keinginan untuk menyesuaikan diri kepada kelompok mayoritas, suatu sikap yang wajar dan sehat. Dengan adanya komunikasi seperti itu, mereka berharap dapat menekan sekecil mungkin resiko timbulnya salah pengertian yang dapat membahayakan kehidupan beragama mereka sendiri.

Sebaliknya, di tingkat nasional para pemuka lembaga-lembaga keagamaan yang bukan Islam kurang sekali merasakan kebutuhan seperti yang dirasakan di bawah itu. Bahkan komunikasi dengan kaum muslimin secara intensif bagi mereka mengandung kemungkinan membawa tekanan halus untuk menerima aturan permainan bersama antara agama-agama yang berlainan itu.

Aturan seperti itu, seperti yang tercermin dalam usulan Kode Etik Penyebaran Agama, stidak tidaknya akan mengurangi kebebasan masing-masing untuk menjalankan kehidupan beragama menurut aspirasinya sendiri. Kalaupun pada akhirnya mereka menerima ajakan berkomunikasi, penerimaan itu masih lebih banyak bersifat tenggang-rasa kepada kaum muslimin daripada sebagai kebutuhan nyata, seperti yang dirasakan “di tingkat bawah”

Herankah kita jika dialog yang dilangsungkan lalu menjadi tidak tulus, hambar dan seperti dikatakan seorang pastor kepada penulis, lebih banyak diserahkan kepada pengaturan pihak ketiga, dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintahan?

Spontanitas yang menjadi syarat mutlak sebuah komunikasi yang jujur dan sehat tidak didapati dalam dialog seperti itu. Keberanian untuk mencari jalan mengatasi tantanga-tantangan yang dihadapi bersama, sebagai akibat dari proses perubahan sosial-budaya yang sangat cepat, lalu tidak timbul.

Komunikasi yang ada lalu hanya sampai pada tarap saling memuji kemampuan masing-masing untuk secara teoritis membahagiakan kehidupan ummat manusia lahir-batin, di dunia dan akhirat, tanpa menyentuh persoalan-persoalan dasar yang sedang dihadapi bersama itu.

Tidak Bedanya

Mungkin bertolak dari pengetahuan akan sterilnya dialog antar agama selama ini, menteri Alamsyah lalu mengajak para pemuka semua agama untuk menyelenggarakan forum musyawarah. Dialog bukanlah alat yang tepat, menurut beliau. Lebih tepat musyawarah, yang lebih sesuai dengan tradisi bangsa kita. Belum lagi kita ketahui bagaimana bentuk musyawarah itu sendiri.

Kata yang berasal dari bahasa Arab itu dapat saja diartikan bermacam-macam. la dapat menjadi alat komunikasi yang jujur, dimana masing-masing pihak membeberkan kesulitan yang dihadapinya dan mengajak pihak-pihak lain untuk turut memecahkannya, sehingga akhirnya tersusun jajaran responsi yang saling berdekatan atas masalah-masalah bersama yang sekaligus juga menjadi masalah-masalah utama bangsa kitadewasa ini. Tetapi musyawarah dapat juga menjadi pengulangan dari kegagalan komunikasi di masa lalu, jika titik tolak masing-masing pihak tetap bertolak belakang.

Musyawarah dalam keadaan terdapatnya perbedaan sangat besar dalam titik tolak partisipasinya, hanya akan mengundang formalisasi persamaan minimal antara kesemua peserta untuk keperluan mana pihak ketiga dibutuhkan sebagai pencari legitimasi bagi formalisasi itu sendiri. Jika ini yang menjadi sifat dan ciri musyawarah yang diusulkan itu, sebenarnya tidak ada bedanya antara dialog yang telah berlangsung selama ini dengan musyawarah itu sendiri. Ia hanyalah akan menjadi forum komunikasi formal yang hanya sedikit sekali membuahkan saling pengertian antara para pemeluk berbagai agama yang hidup di negeri ini.

Tak Perlu Dipaksakan

Untuk menghindarkan musyawarah yang diusulkan itu dari sifat dan ciri di atas, terlebih dahulu haruslah dirumuskan titik tolak bersama yang disetujui semua pihak, konsekwensi intensif harus dilakukan antara pihak yang berlain-lainan, untuk menemukan pokok-pokok permasalahan yang menjadi kebutuhan bersama.

Tidak tepatlah untuk menyelenggarakan musyawarah dengan agenda yang tidak tumbuh dari kesadaran bersama, melainkan disusun oleh “orang luar” berdasarkan kebutuhannya sendiri, siapapun adanya orang itu. Selama persyaratan ini belum dapat dicapai, biarkan sajalah komunikasi itu berlangsung tanpa forum tertentu yang bersifat formal.

Bagaimanapun juga, kebutuhan bersama yang telah dirasakan oleh sekelompok kecil akan membawa kepada timbulnya komunikasi informasi yang bersifat spontan.

Untuk mudahnya, kita namakan saja komunikasi kecil-kecilan yang berlangsung secara sporadis di wilayah kehidupan yang berbeda-beda itu sebagai forum obrolan atau kongkow di kalangan para pemeluk berbagai agama. Tak usahlah kita paksakan dialog atau musyawarah, jika tahap yang dapat dicapai baru sampai pada bentuk kongkow belaka.