NU dan “Tafsir Baru”

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

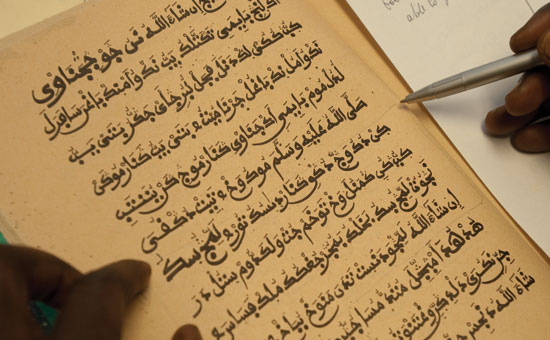

Dalam mendalami Al-Qur’an kita harus selalu menggunakan berbagai kitab tafsir. Ada Tafsir Thabari, sebanyak 30 juz yang dibuat dalam abad ke 2-3 Hijriah, berisi uraian lengkap mengenai kandungan kitab suci tersebut. Kemudian Kitab Tafsir Al-Maraghi, yang ditolak oleh Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama (NU) almarhum KH. A Wahab Chasbullah dari Tambak Beras, Jombang, dalam Muktamar NU ke-26 di Surabaya pada penghujung tahun 1971, karena dianggap ‘barang baru’ yang belum pernah disahkan (mu’tabar) di kalangan para ulama. Juga kitab Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh almarhum Syekh Al-Azhar yang terbit pada tahun 1935 itu, dalam pandangan beliau tidak termasuk dalam jajaran kitab-kitab NU yang mu’tabar (diakui) oleh para ulama, sehingga tidak dapat dipakai sebagai rujukan dalam sebuah Muktamar NU, entah hingga kapan. Dan bagaimana dapat mencapai ‘status’ diakui tersebut, juga tidak diterangkan lebih lanjut. Maka, seharusnyalah Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) membuat daftar rujukan tersebut.

Saat ini pun penulis berupaya untuk memahami kitab suci itu, namun tidak dibarengi dengan menulis ‘kitab tafsir’, melainkan hanya memberikan tafsiran ayat-ayat yang berisikan firman Allah Swt secara sporadis (acak), yang disampaikannya dalam ceramah/pengajian umum di tempat-tempat yang berbeda-beda pula. Di samping itu, ‘tekanan pekerjaan’ tidak memungkinkan penulis untuk dengan cermat membaca kitab suci tersebut dari permulaan hingga ujung secara teratur, sebagai sebuah persyaratan bagi penulisan kitab tafsir. Akibatnya, ‘sementara’ ini penulis hanya mengemukakan beberapa hasil pendalamannya atas kandungan kitab suci tersebut, dalam beberapa buah artikel yang dimuat oleh berbagai harian yang berbeda-beda. Diharapkan, dalam jangka panjang, jumlah karangan tentang kitab suci itu sudah cukup untuk diterbitkan dalam bentuk buku, dan sedikit kekurangannya akan dapat ‘ditambal’ sebelum buku itu diterbitkan.

Tentu saja, guna memungkinkan terpeliharanya persambungan dan ketaatan asas dalam penulisan buku itu, diperlukan ‘kesetiaan dan ketaatan’ kepada sebuah metode memahami kitab suci tersebut. Dalam hal ini, penulis mencoba memahami kitab suci tersebut dari sudut pandang penafsiran ‘kehendak Tuhan’, berarti sebuah pendekatan untuk upaya ‘memahami’ apa yang dimaksudkan Allah atas sesuatu peristiwa masa kini (contemporer) yang terjadi pada sekitar masa tulisan itu sendiri dibuat. Memang, pendekatan ini mungkin tidak ‘memuaskan’ siapa pun, tetapi diperlukan penulis untuk dapat mengerti apa yang terjadi pada suatu masa tertentu. Mungkin, seorang ahli tafsir (mufassir) akan dapat melakukan abstraksinya atas apa yang terjadi pada suatu saat tertentu, sehingga akhirnya ‘kitab tafsir’ seperti itu akan dapat dituliskan. Penulis menamai kitab-kitab itu sebagai sebuah ‘tafsir baru’ yang diperkirakan akan membentuk penafsiran-penafsiran tertentu.

Dalam pandangan penulis, ajaran-ajaran Islam dalam kitab suci tersebut, ada yang bersifat makro yaitu mengenai keseluruhan masyarakat. Ini berarti, diutamakan pendekatan yang bersifat kewajiban kolektif (fardlu ‘ain), yang benar-benar diperhatikan oleh Islam. Ada pula yang dengan cara klasik –yaitu segera tampak apa yang dimaksudkan. Contohnya, adalah surat Al-Ma’un, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Islam menginginkan capaian bersama secara/materi, di samping capaian spiritual. Ini dilakukan dengan menyebutkan orang yang tidak mau mengurusi anak yatim maupun tidak menyediakan makanan bagi orang miskin, sebagai pendusta yang membohongi keyakinan, dan sembahyang atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Swt sebagai amal sholeh.

*****

Dalam bentuk lain yang lebih komplek, lebih jauh, pandangan makro itu memerlukan juga penafsiran baru. Surah sebelumnya, Al–Quraisy dalam kitab suci itu berbunyi; “Untuk mempersiapkan keberangkatan orang-orang Quraisy, dalam perjalanan mereka di musim dingin maupun panas, maka hendaknya mereka (melakukan hal itu) untuk menyembah/beribadat kepada Tuhan, yang memberikan mereka makanan di kala lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Li ila fi Quraisyin, iila fihim rihlata al-shita’I wa al-shaif falya’budu rabba hadza al-baiti al-ladzi ath’amahum min ju’in wa amanahum min khauf).

Kita mengetahui bahwa firman Tuhan tersebut ‘mempunyai arti’ yang lebih luas dari apa yang tersurat di dalamnya, dan inilah yang harus kita cari. Apa yang harus kita cari itu, tentunya, adalah hasil penafsiran manusia juga, yang mungkin salah, namun dapat juga memiliki kebenaran. Pemahaman seperti inilah yang ‘dimaksudkan’ –yaitu pengertian makro- yang harus kita kembangkan dalam memahami kandungan kitab suci tersebut. Pemahaman makro itu, oleh penulis dimasukkan ke dalam ‘tafsir baru’, yang ingin dikembangkannya.

Menurut pemahaman penulis atas surah ini, adalah upaya mempersiapkan ‘perjalanan’ berdagang berarti juga segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Ini berarti, kerangka perdagangan internasional yang bersifat lebih adil antara berbagai bangsa dan Negara di dunia ini. Karenanya, ‘keadilan’ yang dibawakan dalam kerangka perdagangan internasional haruslah mempertimbangkan faktor kemampuan yang berbeda-beda antara berbagai bangsa satu dengan yang lain, dan ini harus menjadi orientasinya.

Dengan cara pandang demikian, perdagangan internasional tidak hanya akan bersifat materialistik belaka. Akan ada ‘semangat keadilan’ yang berkembang di dalamnya. Menurut penulis, sisi keadilan ini sama pentingnya dengan sisi materialistik dalam semangat perdagangan internasional. Kalau saja hal ini diperhatikan, sudah akan lain kerangka perdagangan internasional yang akan dikembangkan. Hanya saja, memang orientasi materialistik itu sangatlah dominan dewasa ini, hingga ada anggapan bahwa ia adalah ‘orientasi’ yang benar.

Dengan memahami kitab suci kaum muslimin itu, melalui tafsir baru yang akan dikembangkan penulis, lalu kita tahu adanya perubahan orientasi perdagangan internasional yang kita butuhkan dalam perniagaan antarbangsa. Tentu saja, tidak akan mudah mengubah orientasi materialistik itu, untuk menjadi gabungan antara materialisme sebagai kenyataan dan keadilan dalam perdagangan internasional. Tapi, dengan menggunakan tafsir baru atas teks-teks kitab suci, setidak-tidaknya kaum muslimin mengenal apa yang dinamakan pendidikan-ulang (reedukasi) dalam orientasi perniagaan mereka.

*****

Nah, NU sebagai kelompok kaum muslimin terbesar di dunia saat ini, ‘harus’ menjalani reedukasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan, sebagai bagian dari orientasi ekonomi yang diperjuangkan. Karena orang-orang Barat terlanjur mengambil orientasi kehidupan yang hampir-hampir seluruhnya materialistik, maka dari itu, persaingan di kalangan mereka bukan hanya sekedar perbedaan kepentingan, melainkan perbenturan kehendak.

Ketika penulis sebagai Presiden RI, pernah didatangi oleh mantan Pembantu Menlu AS urusan Asia dan Pasifik, Winston Lord, yang diutus oleh (saat itu) Presiden AS Bill Clinton, untuk sekedar menanyakan; benarkah kehendak penulis akan kerja sama lebih erat antara Tiongkok, India, dan Indonesia, dimaksudkan untuk melakukan isolasi/pengucilan terhadap negara (AS) tersebut? Penulis menjawab, dugaan itu tidak benar melainkan diinginkan munculnya identitas-bersama antara negara-negara Asia untuk melakukan persaingan yang kuat dalam niaga internasional terhadap orang lain. Jawaban itu, membuat Gedung Putih menyatakan dukungan bagi gagasan tersebut, dua hari kemudian. Dengan demikian, penulis mulai ‘memasukkan’ orientasi lebih berkeadilan dalam tata niaga internasional. Hal ini bersesuaian dengan apa yang menjadi keyakinan penulis sejak 20 tahun yang lampau, akan pemahaman dan ‘penafsiran baru’ terhadap firman-firman Allah Swt yang diungkapkan melalui kitab suci kaum muslimin tersebut.

Dari uraian di atas menjadi jelas, kaum muslimin ‘menanggung’ kewajiban menciptakan keseimbangan: antara materialisme dan keadilan antarnegara, atau antara kaum kaya dan kaum miskin. Melalui ‘kesadaran’ seperti ini, kaum muslimin baru dapat meminta dari Allah Swt apa yang sering diucapkan sebagai do’a: “Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari api neraka” (Rabbana aatina fi al-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan waqina adzaba an-nar). Kewajiban ini juga berlaku bagi warga NU, sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, bukan?