Islam dan Dialog antar-Agama

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Charles Torrey dalam disertasi doktornya di Universitas Heidelburg tahun 1880an, mengemukakan bahwa al-Qur’an mempunyai keistimewaan, berupa penggunaan istilah-istilah profesi untuk menyatakan keyakinan agama. Disebutkannya ayat; “Barang siapa memberikan pinjaman yang baik pada Allah, maka akan diberi imbalan berlipat ganda (man dzal ladzi yuqridu Allâha qardlan hasanan fa yudhâ’ifahu)” (QS al-Baqarah (2): 245), yang berarti bukan sebuah transaksi kredit melainkan pelaksanaan amal kebajikan. Contoh lain adalah: “Barang siapa menghendaki panenan yang baik di akhirat, akan Kutambahi panenannya (man kâna yurîdu hartsa al-âkhirati nazid lahu fî-hartsihi)” (QS al-Syura [42]: 20) – yang lagi-lagi menggunakan kata panenan sebagai penunjuk kepada amal kebajikan/amal saleh.

Di sini, Torrey juga menggunakan sebuah ayat lain untuk menunjuk kepada perbedaan antara Islam dan agama-agama lain, tanpa menolak klaim kebenaran agama-agama tersebut. “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi perdagangannya (wa man yabtaghi ghaira al-Islâm dînan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-âkhirati min al-khâsirîn)” (QS Ali Imran [3]: 85). Dalam ayat ini jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antara Islam dengan berbagai agama lainnya.

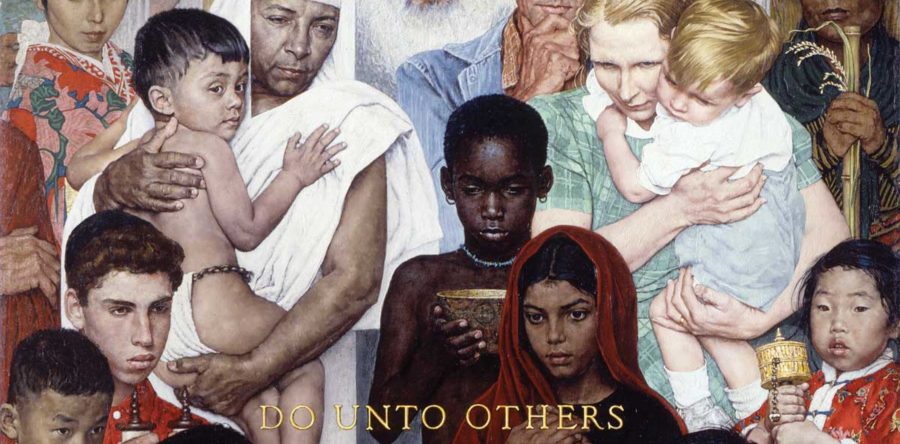

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu, tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar agama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul fiqh/teori legal hukum Islam; “Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma lâ yatim- mu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjibun)”. Kerja sama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar-agama juga menjadi kewajiban.

Kitab suci al-Qur’an juga menyatakan: “Sesungguhnya telah Kuciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Kujadikan kalian berbangsabangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal (Innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat [49]: 13), menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar-berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan (tafarruq).

Tentu saja, adanya berbagai keyakinan itu tidak perlu dipersamakan secara total, karena masing-masing memiliki kepercayaan/akidah yang dianggap benar. Demikian pula kedudukan penafsiran-penafsiran akidah/keyakinan itu. Umat Katolik sendiri memegang prinsip itu. Seperti dalam Konsili Vatikan II yang dipimpin Paus Yohanes XXIII dari tahun 1962 hingga 1965, menyebutkan bahwa para uskup yang menjadi peserta menghormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran agama mereka. Jadi, keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa kerja sama antara berbagai sistem keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Di sinilah, nantinya, terbentuk persamaan antar-agama, bukannya dalam ajaran/akidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi. Karena ukuran capaian materi menggunakan bukti-bukti kuantitatif, seperti tingkat penghasilan rata-rata warga masyarakat ataupun jumlah kepemilikan – misalnya, telpon atau kendaraan per keluarga. Sedangkan yang tidak, seperti ukuran keadilan, dapat diamati secara empirik dalam kehidupan sebuah sistem kemasyarakatan.

Yang dikemukakan di atas adalah persamaan-persamaan yang dapat dicapai antara berbagai agama. Lalu, bagaimana halnya dengan ayat al-Qur’an, seperti: “Dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga engkau mengikuti kebenaran/akidah mereka (Wa lan tardhâ ‘anka al-yahûdu wa la al-nashârâ hattâ tattabi’a millatahum)” (QS alBaqarah [2]: 120). Selama Nabi Muhamad Saw masih berkeyakinan: Tuhan adalah Allah, dan beliau sendiri adalah utusan Allah Swt, selama itu pula orang-orang Yahudi dan Kristen tidak dapat menerima (berarti tidak rela kepada) keyakinan/akidah tersebut. Sama halnya dengan sikap kaum muslimin sendiri. Selama orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka selama itu pula kaum muslimin tidak akan rela kepada kedua agama tersebut. Dalam arti, tidak menerima ajaran mereka.

Kalau kita bersikap demikian, hal itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena menyangkut penerimaan keyakinan/akidah. Tetapi hal itu tidak menghalangi para pemeluk ketiga agama itu untuk bekerja sama dalam hal muamalat, yaitu memperbaiki nasib bersama dalam mencapai kesejahteraan materi. Mereka dapat bekerja sama untuk mengatur kesejahteraan materi tersebut dengan menggunakan ajaran masing-masing.