Gandhi, Islam, dan Kekerasan

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

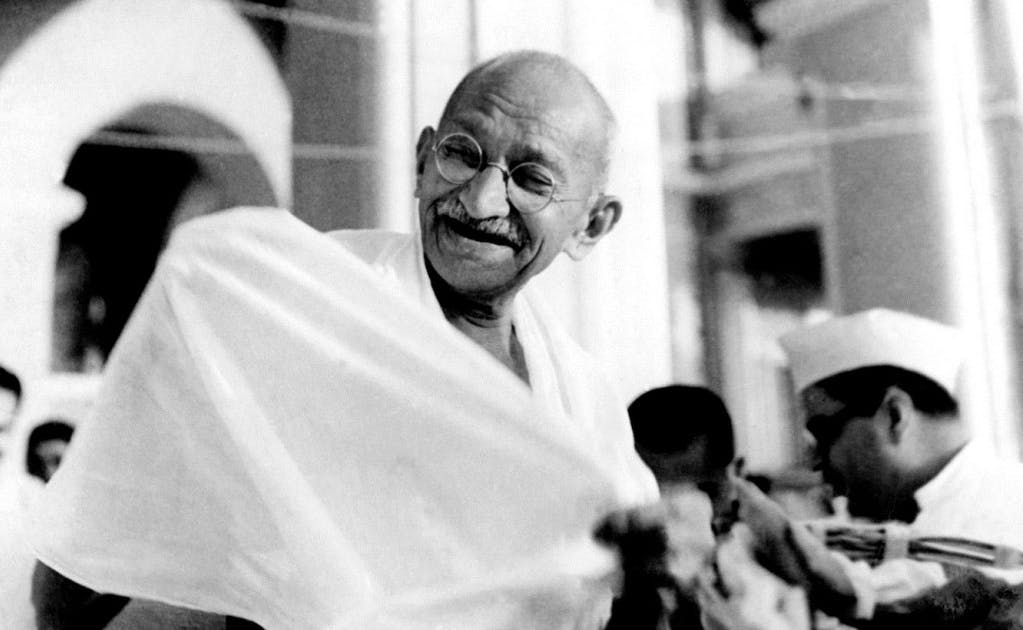

Ulang tahun ke-101 Mahatma Gandhi, bulan Oktober yang lalu dirayakan secara sederhana. Tokoh pejuang berkebangsaan India ini terkenal dengan ajaran yang menentang kekerasan (ahimsa dan satyagraha), yang digunakannya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan secara damai bagi India dari tangan Inggris. Untuk itu, ia meninggalkan praktik hukum yang sangat menguntungkan di Afrika Selatan, dan kembali ke India untuk memimpin perjuangan kemerdekaan. Karena hal itu dilakukannya tanpa kekerasan, maka kita yang melakukan peperangan melawan Belanda dalam menuntut kemerdekaan, cenderung untuk meremehkan arti perjuangan damai yang mereka lakukan. Ini adalah wajar saja, yang tidak wajar adalah kecenderungan memandang rendah perjuangan kemerdekaan di India itu. Sikap inilah yang perlu kita ubah, agar tidak mewarnai hubungan kita dengan negeri-negeri lain.

India, setelah perang kemerdekaan usai, ternyata menumbuhkan dua hal yang sangat penting, yaitu ketundukan kepada hukum dan berani mengembangkan identitas bangsa tersebut. Ketundukan kepada hukum itu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang tamtama polisi mencatat dalam buku catatannya hal-hal yang membuat ia menahan/menangkap seseorang. Setelah keterangan tertulis itu dibacakan kepada si tertangkap, maka ia diminta menandatangani “pra/berita acara polisi” itu, maka dokumen yang bertanda tangan warga itu, dijadikan pegangan untuk memeriksanya dengan teliti dan mengadilinya di pengadilan, kalau memang ia pantas dihukum. Dengan kata lain, hanya orang yang memang ada indikasi kuat secara obyektiflah yang dapat ditahan, bukannya keterangan oknum polisi tersebut. Karenanya warga negara India lebih banyak dilindungi oleh hukum, dibandingkan warga negara kita di negeri sendiri.

Namun, ini tidak berarti undang-undang (law) di India sudah mencerminkan keadilan, karena memang tidak demikian halnya. Banyak undang-undang yang dihasilkan Lok Sabha (Majelis Rendah Parlemen India), tidak menyelesaikan masalah hak-hak anak dan perempuan, dan juga perlindungan kepada kerja paksa (bounded labour). Kedudukan pekerja paksa itu sangat rendah secara sosial, hal ini karena diperkuat oleh agama Hindu dengan sistem kastanya. Datanglah Gandhi dengan ajakan menciptakan masyarakat tanpa kasta, dan memandang mereka dari kasta terbawah (sudra) sebagai harijan (anak Tuhan). Ternyata, penolakannya atas kekerasan menumbuhkan rasa perikemanusiaan yang sangat dalam pada diri Gandhi. Dan ini pula, yang membuat orang-orang Hindu fundamentalis/ekstrim membunuhnya pada tahun 1948.

*****

Islam juga mengajarkan hidup tanpa kekerasan. Satu-satunya alasan untuk menggunakan kekerasan, adalah jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka (idzâ ukhirijû min diyârihim). Itu pun masih diperdebatkan, bolehkah kaum muslimin membunuh orang lain, jika jiwanya sendiri tidak terancam? Demikianlah Islam berjalan berabad-abad lamanya tanpa kekerasan, termasuk penyebaran agama tersebut di negeri ini. Alangkah jauh bedanya dengan sikap sementara fundamentalis/teroris muslim di mana-mana dewasa ini. Terjadi pergolakan berdarah di sementara daerah, seperti Poso, Sulawesi Tengah dan Ambon/Maluku. Begitu juga, mereka yang berhaluan “garis keras” di kalangan berbagai gerakan Islam di sini, berlalu-lalang kian-kemari membawa pedang, celurit, bom, granat serta senapan rakitan. Perbuatan itu jelas melanggar undang-undang, tetapi tanpa ada tindakan apa pun dari pemerintah.

Bahkan beberapa jenis gerakan memberlakukan pembersihan (sweeping) dan memberhentikan kendaraan untuk diperiksa sesuka hati. Pernah juga terjadi, dilakukan sweeping atas coffee house di Kemang, Jakarta, demi untuk menegakkan syari’ah Islamiah di negeri ini. Anehnya, botol-botol sandy dipecahkan dibuang ke lantai, karena berharga murah, sebaliknya wishky dan vodka yang berharga mahal dibawa pulang dalam keadan utuh, mungkin untuk dijual lagi. Sikap mendua yang materialistik ini memperkuat dugaan bahwa di antara para fundamentalis itu ada orang-orang bayaran dari luar. Masalahnya, mengapakah para pemimpin berbagai gerakan tersebut tidak dapat mengendalikan anak buah mereka?

Sikap menggunakan kekerasan itu, juga tidak sedikit didorong oleh berbagai produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD I dan DPRD II) di berbagai kawasan, seperti di Sumatra Barat, Garut, Cianjur, Tasikmalaya dan Pamekasan yang berkecenderungan untuk memberlakukan syari’ah Islamiyah secara formal. Umpamanya saja dalam bentuk peraturan daerah, mereka ingin melambangkan kuatnya semangat untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syari’ah Islamiyah saat masa Orde Baru. Jadi, sebenarnya sikap itu tidak berbeda jauh dengan orang-orang fundamentalis itu. Karenanya, sidang kabinet di waktu penulis masih menjadi presiden memutuskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dianggap tidak berlaku. Penulis beranggapan, keputusan para pendiri negara ini termasuk 7 (tujuh) orang pemimpin berbagai gerakan Islam, untuk memisahkan agama dan negara, masih berlaku dan belum dicabut oleh siapa pun.

*****

Lalu, mengapakah ada orang-orang fundamentalis itu yang umumnya terdiri dari orang-orang muda yang terampil yang cakap secara teknis, namun tidak pernah jelas diri mereka secara psikologis? Jawabnya sebenarnya sederhana saja. Pertama karena orang-orang itu melihat kaum muslimin tertinggal jauh di belakang dari orang-orang lain. Nah, “ketertinggalan” itu mereka kejar secara fisik, yaitu menggunakan kekerasan untuk menghalangi kemajuan materialistik dan duniawi itu. Mereka lebih mementingkan berbagai institusi kaum muslimin, dan tidak percaya bahwa budaya kaum muslimin dapat mendorong mereka untuk meninggalkan kelompok-kelompok lain. Jika sudah mengutamakan budaya, maka nantinya “mengejar ketertinggalan” dengan cara penolakan atas “budaya Barat” akan dilupakan, karena kecakapan yang mereka miliki juga berasal dari “dunia Barat”.

Aspek kedua dari munculnya gerakan-gerakan fundamentalistik ini adalah proses pendangkalan agama yang menghinggapi kaum muda muslimin sendiri. Mereka kebanyakan adalah ahli matematika dan ilmu-ilmu eksakta lainnya, para ahli ekonomi yang penuh dengan hitungan-hitungan rasional dan para dokter yang selalu bekerja secara empirik. Maka dengan sendirinya tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari agama Islam dengan mendalam. Karenanya, mereka mencari jalan pintas dengan kembali kepada sumber-sumber tekstual Islam seperti al-Qur’ân dan Hadis, tanpa mempelajari berbagai penafsiran dan pendapat-pendapat hukum (akhwâlul hukmi) yang sudah berjalan berabad-abad lamanya.

Karena itulah, mereka mencukupkan diri dengan sumber-sumber tekstual yang ada. Karena mereka biasa menghafal vademecum berbagai nama obat-obatan dan benda-benda lain, maka dengan mudah mereka menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis dalam jumlah besar yang menimbulkan kekaguman orang. Karena sumber-sumber tertulis itu diturunkan dalam abad ke-7 sampai ke-8 Masehi di Jazirah Arab, tentu dibutuhkan penafsiran yang kontemporer dan bertanggung jawab untuk memahami kedua sumber tertulis di atas. Tetapi karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas tentang Islam membuat mereka fundamentalis. Akibatnya bagi kaum muslimin lainnya dan bagi seluruh dunia pula sangat drastis. Tindak kekerasan yang sudah biasa mewarnai langkah-langkah mereka, dianggap oleh masyarakat dunia sebagai ciri khas gerakan Islam.