Moralitas: Keutuhan & Keterlibatan

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Para mubaligh di masa ini senang sekali mengutip ucapan Nabi: “Beramallah bagi (kepentingan) duniamu seolah-olah kau benar-benar akan hidup selamanya dan beramallah untuk (kepentingan) akhiratmu seolah-olah engkau benar-benar akan mati esok.” Dengan ucapan itu kemudian dibuktikan bahwa Islam memandang urusan duniawi sama pentingnya dengan urusan ukhrawi.

Tetapi ada akibat sampingan dari penafsiran diktum di atas secara demikian itu. Keinginan untuk menghilangkan tekanan terlalu besar atas urusan ukhrawi dan mengembalikan perhatian kepada soal-soal duniawi dalam proporsi yang wajar, akhirnya mengakibatkan dikotomi dalam sikap dan pandangan hidup muslim modern. Dikotomi itu terutama mengambil bentuk pemisahan antara soal-soal duniawi dan soal-soal ukhrawi, di mana sikap dan pandangan si muslim modern itu menjadi berjarak sangat jauh dalam menangani antara keduanya.

Kalau si sufi kolot melandaskan hidupnya pada sikap sarwa beribadat karena diktum tarekatnya yang berbunyi “Kebajikan adalah memuja Allah seolah-olah engkau melihatNya, apabila engkau tak melihatNya, justru Ia-lah yang senantiasa memandangimu,” maka si muslim modern merasa memperoleh kebebasan penuh untuk mengatur kehidupan duniawinya. Secara perlahan-lahan tetapi pasti kehidupan duniawi itu lalu membentuk sikap dan pandangan hidupnya, bukan sebaliknya. Keterpukauan dengan soal-soal materi menggantikan kedalaman rasa tunduknya kepada kebesaran Allah, karena kebesaran itu sendiri terlalu abstrak dan bersimpang jauh dari wawasan hidupnya yang serba mondaan.

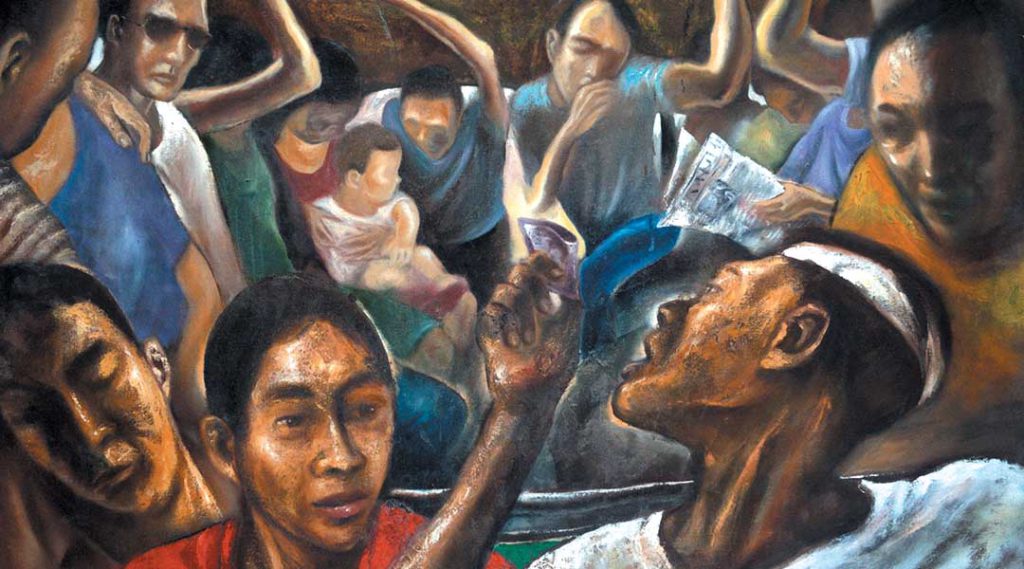

Secara kolektif modernisme parsiil di kalangan kaum muslimin ini, yang sudah berkembang kurang lebih seabad, akhirnya menghasilkan moralitas-ganda yang dewasa ini dapat kita amati manifestasinya dalam berbagai bentuk. Ia ada dalam kegairahan membangun masjid Istiqlal yang tidak disertai kepekaan yang cukup kepada penderitaan sesama manusia, dalam kerajinan memelihara frekuensi ritus keagamaan tanpa merasa malu memperagakan kemewahan hidup di tengah-tengah merajalelanya kemeralatan dan kemiskinan, dalam kepongahan para pemuka agama untuk mengerahkan massa mereka bagi tujuan-tujuan duniawi yang bersifat pribadi, dan lebih-lebih lagi dalam kepatuhan dan kealiman di muka umum yang menyembunyikan kesenangan kepada maksiat dalam kehidupan pribadi.

Banyak lagi contoh lain dapat dikemukakan, tapi dari manifestasi di atas itu saja sudah tampak nyata betapa telah mendalamnya cengkaman moralitas ganda itu atas sikap dan pandangan hidup kaum muslimin dewasa ini. Herankah kita jika agama Islam belum menampakkan diri sebagai pendorong pembangunan dalam arti yang sesungguhnya? Kesibukan “kegiatan agama dengan pembuatan sarana-sarana lahiriah seperti masjid, kepadatan ‘kehidupan beragama’ dengan acara ritus-ritus semu seperti M.T.Q., kepuasan ‘mengabdi kepada agama’” dengan berbagai kerja penyiaran agama, kesemuanya itu menutup mata kaum muslimin pada umumnya dari tugas utama agama: mengangkat derajat manusia dari kemiskinan dan kehinaan. Kalau diingat betapa eratnya ajaran Islam berkait dengan upaya meringankan beban si miskin dan si yatim, akan ternyata betapa jauhnya suasana kehidupan kaum muslimin di mana-mana dari inti agama mereka.

Untuk memperbaiki kepincangan di atas, jelaslah kaum muslimin harus mampu dan berani mengadakan koreksi atas moralitas yang mereka hayati selama ini. Mereka tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap kerusakan berat yang ditimbulkan dalam sikap dan pandangan hidup mereka oleh moralitas ganda yang ada. Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanyalah akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju. Sikap pura-pura tidak tahu menahu tentang upaya menegakkan hak-hak asasi manusia, untuk dicukupkan bersantai-santai dengan manifestasi keagamaan yang bersifat lahiriah belaka, tidak lain hanya berarti semakin tertundanya proses perataan kemakmuran.

Dengan demikian, moralitas yang harus ditumbuhkan haruslah memiliki watak utama yang berupa keterlibatan kepada perjuangan si miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dan penghargaan yang wajar atas hak-hak asasi mereka. Hanya dengan cara demikianlah derajat agama itu sendiri ditunjang oleh para pemeluknya. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Moralitas yang sedemikian penuh dengan keterlibatan kepada upaya mengangkat martabat manusia inilah yang dikehendaki dari kaum muslimin sekarang ini, bukannya moralitas cengeng yang penuh dengan persoalan-persoalan sampingan seperti kehiruk-pikukan sekitar bahaya narkotika, rambut gondrong dan sebagainya. Moralitas Islam adalah moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan sesama manusia, bukannya yang justru menghukumi mereka yang menderita itu.

Kalau kita sudah memahami arti moralitas yang dibawakan agama sebagai rasa keterlibatan yang digambarkan di atas, nyata pula bahwa moralitas yang seperti itu harus memiliki keutuhan dalam dirinya, tidak terpecah-pecah menjadi dua kepingan masing-masing untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Keutuhan moralitas itu akan membawa integritas yang tinggi dalam sikap dan perbuatan, yang menjadi pertanda dari ketinggian martabat seseorang.

Sayang sekali, masih sedikit tokoh-tokoh agama di kalangan kaum muslimin yang memiliki sikap yang utuh. Kalau orang-orang tidak beragama seperti Andrei Sakharov, Pyotr Grigorengko, Andrei Amalrik, dan Yuri Orlov mampu menumbuhkan integritas moral yang tinggi untuk menghadapi maut dan kesengsaraan dalam diri mereka, untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Uni Soviet, integritas seperti itu justru sedikit sekali ditemui di kalangan kaum muslimin di mana-mana.

Bukan atas nama agamalah para eksponen manikebu menghadapi bahaya di zaman Orla di negeri kita, demikian juga tergesernya beberapa ilmiawan dari jabatan ilmiah mereka dalam lingkungan establishment ilmu pengetahuan kita baru-baru ini, karena berani memprotes terjadinya pemasungan kreativitas. Tak heranlah kalau kita bertanya-tanya, benarkah agama mampu menjadi pendorong bagi pembangunan bangsa yang penuh dengan keharusan berani berkorban untuk kepentingan masa depan?

Jawaban atas pertanyaan di atas masih ditunggu-tunggu dari kalangan pemuka agama khususnya dan kaum muslimin umumnya. Kalau mereka mampu menumbuhkan integritas sikap dan perbuatan yang didukung oleh keutuhan moralitas agama yang merasa terlibat dengan upaya membela si miskin dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, barulah agama Islam akan menjadi relevan dengan pembangunan bangsa. Dalam keadaan demikian eksistensi Islam sendiri menjadi terjamin, karena ia lalu menjadi kebutuhan bagi manusia yang membangun.